西安市将组建公共文明引导员先锋队 消除“中国式过马路”现象

西安市将组建公共文明引导员先锋队 消除“中国式过马路”现象2013-06-09 09:25阅读

2013-06-05 20:02阅读

2013-06-04 09:47阅读

2013-05-30 09:44阅读

西安市文明办主任裴靖瑜带队到长安区调研工作

西安市文明办主任裴靖瑜带队到长安区调研工作2013-05-31 09:00阅读

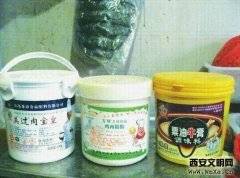

揭秘挂牛头卖鸭肉:鸭肉鸡肉猪肉+神秘作料=牛肉羊肉

揭秘挂牛头卖鸭肉:鸭肉鸡肉猪肉+神秘作料=牛肉羊肉2013-05-04 22:53阅读

宝鸡一名小学教师一年多时间不到学校上课,而是先后自行招聘两名老师代替其上班,在每月领取近3000元的财政工资后,该教师从中支付给为其代课的老师约800元(《华商报》5月15日)。

蒋老师雇人上课的事情,同事早就知道,学生家长、上级领导都不可能毫不知情,但人们都睁一只眼闭一只眼。

其原因,一是熟人社会潜规则发挥作用,超出“圈子”之外的任何为更多人接受的制度、操守、文化、良知都会受冷遇或排斥;二是欠发达地区“读书无用论”厉害,撤点并校和农村学子就业难使得很多农民要么不送子女入学,要么将孩子送入学校“先长着”,老师是否够资格、教育质量怎么样,他们并不关心;三是这些被雇佣者,很多是“在城市混不下去”的农村大学生,无论如何,其职业忠诚度和爱岗敬业程度都会高于那些已经衣食无忧只想逐日“撞钟”的雇主教师。与其让一个有编制而无事业心的人在课堂上滥竽充数,倒不如让一个生计艰难的大学生传道授业。普通农民和当地领导从乡亲乡情和安定团结的“大局”出发,都有睁一只眼闭一只眼的理由。

有调查表明,西部农村地区中小学教师的年龄结构严重偏大,而一些农村出身的高校毕业生回到当地就业却面临着重重困难。既有父老乡亲人前人后指指点点所造成的文化压力,也有由于固化的编制、岗位以及人情交易等造成的就业机会缺失。尽管每月800元钱与隐性失业没什么两样,尽管明明感到不公和屈辱,但总比待业在家强。

教师雇人上课表明其职业忠诚度的缺失。他不辞职,而是一面从事着“第二职业”,一面依然占着教师岗位,这也说明“正式编制”所具有的巨大吸引力和控制力。其实,有正式编制的老师,即便没有请“替身”,但人在课堂心在江湖的未必没有。一个涉及子子孙孙千秋万代的神圣职业,让从业者感受不到幸福和荣耀,而只是对附着其上的实际利益(比如高于常人的福利保障)魂牵梦萦,该职业甚至该行业的社会公信力已经岌岌可危。

整个农村教育生态以及编制控制下的教师职业标准不调整,法治、文明、平等、创新等理念就不能穿透农业社会积淀的文化壁垒;学校和教育机构不能成为农村先进文化和制度文明的引领者、践行者,传播者,不但个案处理无意义,而且被处理者还会落下倒霉蛋、替罪羊的“好名声”。

本文原载于兵马俑在线(edu.wmxa.cn),转载请保留本链接,敬谢!